デザインの基本をマスター!4原則と構成要素を徹底解説

デザインの世界へようこそ!

「デザインの基本」って、なんだか難しそう?

いいえ、そんなことはありません! この記事では、デザイン初心者の方でも理解できるように、デザインの基本をわかりやすく解説します。

デザインの4原則や、色、レイアウト、タイポグラフィといった構成要素をマスターして、あなたのデザインスキルを格段に向上させましょう!

デザインとは?デザインの基礎知識

デザインは、単に美しいものを作り出す技術以上のものです。それは、特定の目的を達成し、問題を解決するための体系的なアプローチであり、私たちの日常生活のあらゆる側面に深く浸透しています。このセクションでは、デザインの基本的な概念、その重要性、そして多様な種類について掘り下げ、デザインの世界への理解を深めるための基礎知識を提供します。

デザインの定義

デザインとは、しばしば見た目の美しさや装飾と混同されがちですが、その本質は「目的達成のための問題解決プロセス」にあります。それは、ユーザーのニーズを理解し、機能性、使いやすさ、そして共感を考慮しながら、最適な解決策を形にする創造的な活動です。例えば、ある製品が直感的で使いやすいインターフェースを持っている場合、それは優れたユーザーエクスペリエンス(UX)を考慮したデザインの結果と言えます。このように、デザインは単なる「見た目」を超え、機能と価値を両立させるための不可欠な要素なのです。

なぜデザインが必要なのか

デザインが現代社会において不可欠である理由は多岐にわたります。まず、効果的なコミュニケーションツールとして、複雑な情報を分かりやすく、かつ魅力的に伝える役割を担います。例えば、インフォグラフィックや分かりやすいウェブサイトのレイアウトは、情報の伝達効率を劇的に向上させます。次に、ブランドイメージの構築と強化にもデザインは貢献します。ロゴ、パッケージ、ウェブサイトのデザインは、企業や製品の個性、価値観を視覚的に表現し、消費者の記憶に強く刻み込まれます。さらに、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上もデザインの重要な使命です。使いやすく、心地よい体験を提供することは、顧客満足度を高め、ビジネスの成功に直結します。このように、デザインは単なる装飾ではなく、目的達成、関係構築、そして価値創造のための戦略的な手段なのです。

デザインの種類

デザインの世界は非常に広範であり、その目的や対象に応じて様々な分野に分かれています。代表的なものとしては、まず「Webデザイン」が挙げられます。これは、ウェブサイトやウェブアプリケーションの見た目(UI)と使いやすさ(UX)を設計する分野です。次に、「グラフィックデザイン」は、ロゴ、ポスター、パンフレット、広告など、印刷物やデジタルメディアにおける視覚的なコミュニケーションを担います。ブランドアイデンティティの構築に不可欠な要素です。「UI/UXデザイン」は、デジタルプロダクトに特化し、ユーザーが製品やサービスとどのように接するか、その体験全体を設計します。UI(ユーザーインターフェース)は、ボタンやメニューなどの操作画面のデザインを、UX(ユーザーエクスペリエンス)は、製品を通して得られる感動や満足度といった体験全体を指します。その他にも、プロダクトデザイン、インテリアデザイン、ファッションデザインなど、私たちの生活を取り巻くあらゆる領域でデザインは息づいています。

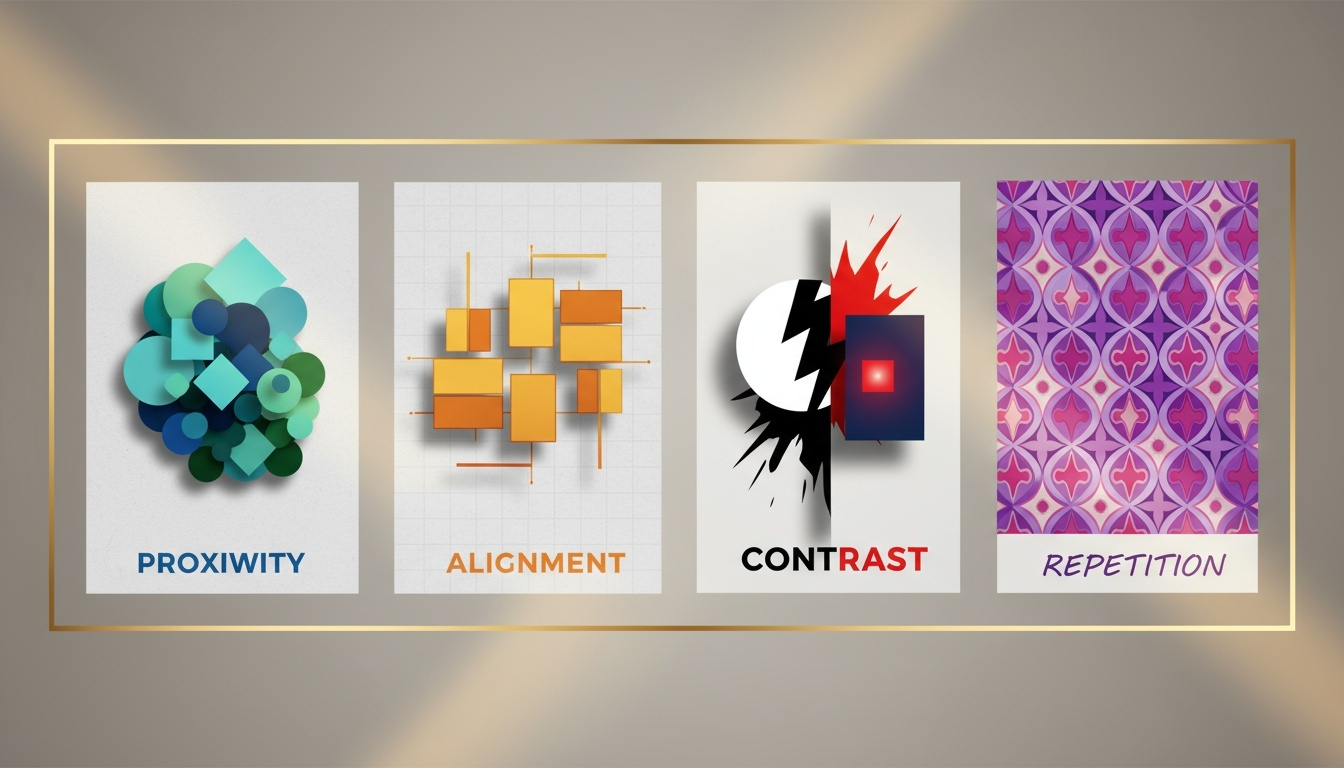

デザインの4原則を理解する

デザインは、単に見た目を美しくするだけでなく、情報を効果的に伝えるための強力なツールです。このセクションでは、デザインの視覚的な魅力を高め、メッセージを明確にするための4つの基本原則、すなわち「近接」「整列」「対比」「反復」について掘り下げていきます。これらの原則は、初心者でも容易に理解し、実践できるよう、具体的な「なぜ」と「どうやるか」に焦点を当てて解説し、デザインスキル向上の一助となることを目指します。

近接:要素をグループ化する

近接の原則は、関連する要素を物理的に近くに配置することで、それらを一つのグループとして認識させる技法です。これにより、情報が整理され、視覚的なまとまりが生まれます。例えば、ウェブサイトのナビゲーションメニューでは、関連するページへのリンクはまとめて配置されます。また、フォーム入力画面では、ラベルと入力フィールドを近づけることで、ユーザーは何を入力すべきかを瞬時に理解できます。この原則を適用することで、情報の階層が明確になり、ユーザーは迷うことなくコンテンツを読み進めることができます。

整列:要素を揃える

整列の原則は、デザイン内のあらゆる要素を意図的に配置し、視覚的なつながりを作り出すことです。要素を画面の端や中心線に揃えることで、デザインに秩序と洗練された印象が生まれます。例えば、テキストを左揃えにすると、読みやすいグリッド線が自然に形成されます。中央揃えは、フォーマルな場面で、あるいは特定の要素を強調したい場合に効果的です。要素間の不要な空白が減り、全体としてプロフェッショナルでまとまりのあるレイアウトが実現します。

対比:メリハリをつける

対比は、デザイン要素間に明確な違いを作り出すことで、視覚的な興味を引きつけ、重要な情報を強調するための原則です。色、サイズ、フォントの種類や太さ、形状などの違いを際立たせることで、デザインにダイナミズムが生まれます。例えば、見出しを本文よりも大きなフォントサイズや太いウェイトにすることで、その重要性を示唆できます。また、背景色とテキスト色の強いコントラストは、可読性を劇的に向上させます。効果的なコントラストは、ユーザーの注意を効果的に誘導し、情報伝達の精度を高めます。

反復:統一感を生み出す

反復の原則は、デザイン全体を通して特定の色、フォント、形状、あるいはスタイル要素を繰り返し使用することです。これにより、デザインに一貫性とまとまりが生まれ、ブランドイメージの強化にもつながります。例えば、ウェブサイト全体で同じブランドカラーやフォントファミリーを使用することは、反復の典型的な例です。ボタンのデザインやアイコンのスタイルを統一することも、ユーザーがインターフェースを直感的に理解するのに役立ちます。反復は、個々の要素がバラバラに感じられるのを防ぎ、全体として調和のとれた体験を提供します。

デザインの構成要素

デザインの基本原則を理解することは、魅力的なビジュアルを作成するための第一歩です。本セクションでは、デザインの土台となる主要な構成要素、すなわち色彩、レイアウト、タイポグラフィに焦点を当て、それぞれの役割と効果的な活用法を初心者にも分かりやすく解説します。これらの要素をどのように組み合わせることで、意図したメッセージを効果的に伝え、視覚的な魅力を高めることができるのか、具体的な考え方と実践的なテクニックを探求していきましょう。

色彩

色は、デザインにおいて最も感情に訴えかける要素の一つです。それぞれの色が持つ心理的な効果を理解し、ターゲットとする印象やメッセージに合わせて適切に選択することが重要です。例えば、暖色は活気や情熱を、寒色は落ち着きや信頼感を連想させます。また、配色の基本原則として、互いの色を引き立て合う補色や、調和を生み出す類似色などの関係性を学ぶことで、視覚的に心地よい組み合わせを見つけることができます。さらに、デザイン全体のトーンを決めるカラーパレットの作成方法も習得し、一貫性のある魅力的なデザインを実現するための色の使い方をマスターしましょう。

レイアウト

レイアウトは、デザインにおける情報の整理整頓と配置の技術です。情報を論理的かつ直感的に理解できるように配置することで、ユーザーは迷うことなくコンテンツにアクセスできます。グリッドシステムを活用することで、要素の配置に一貫性と構造が生まれ、プロフェッショナルな印象を与えます。また、余白(ホワイトスペース)は、要素間に適切な距離を保ち、視認性を高めるだけでなく、デザインに呼吸感と洗練さをもたらす重要な役割を果たします。さらに、視線誘導のテクニックを駆使し、ユーザーの注意を最も伝えたい情報へと自然に導くことで、デザインの効果を最大化します。

タイポグラフィ

タイポグラフィ、すなわち文字のデザインは、デザインの可読性と美観に大きく影響します。適切なフォントの選択は、ブランドイメージや伝えたいメッセージのトーンを決定づける鍵となります。本文用フォントと見出し用フォントの組み合わせ、文字サイズ、行間(leading)、そして文字間隔(トラッキングやカーニング)の微調整は、読みやすさとデザイン全体の調和に不可欠です。これらの要素を適切に管理することで、文字情報を単なる記号から、デザインの一部として機能する強力な要素へと昇華させることができます。

デザイン初心者が陥りやすい間違いと対策

デザイン制作において、多くの初心者が意図せず陥ってしまう「間違い」が存在します。これらの間違いは、デザインの意図が伝わりにくくなったり、ユーザーに不快感を与えたりする原因となります。ここでは、よくある間違いとその原因、そして具体的な対策を解説し、より効果的で洗練されたデザインを目指すためのヒントを提供します。

情報過多なデザイン

要素が多すぎて何が重要か分かりにくくなる原因と、情報を絞り込み、整理して伝えるための対策を解説します。

デザインにおいて情報過多とは、画面上にあまりにも多くの要素や情報が詰め込まれ、ユーザーが何を見れば良いのか、何が最も重要なのかを判断できなくなる状態を指します。これは、伝えたい情報をすべて盛り込もうとしたり、各要素の重要度を適切に判断できなかったりすることに起因します。

この問題を解決するためには、まずデザインの「主目的」を明確に定義することが重要です。その目的を達成するために本当に必要な情報や要素だけを選び抜きましょう。視覚的な階層構造(タイポグラフィのサイズや太さ、色、配置など)を効果的に活用し、重要な情報ほど目立つように配置します。また、余白(ホワイトスペース)を積極的に使用することで、要素間の関連性を高めたり、視線を自然に誘導したりすることができます。関連する情報はグループ化し、不要な要素は大胆に削除することで、シンプルで分かりやすいデザインが実現します。

統一感のないデザイン

色使いやフォント、レイアウトに一貫性がなく、バラバラに見えてしまう原因と、反復原則などを活用した統一感の出し方を解説します。

統一感のないデザインは、使用されている色、フォント、ボタンのスタイル、余白の取り方などに一貫性がなく、全体としてまとまりのない印象を与えてしまいます。これは、デザインプロセスにおいてスタイルガイドのような指針が設定されていなかったり、複数のデザイン要素を無計画に組み合わせたりすることによって発生します。結果として、デザインの信頼性が低下し、ユーザーエクスペリエンスを損なう可能性があります。

統一感を出すためには、まずプロジェクト全体で使用する色(カラーパレット)とフォント(フォントファミリー)を限定し、それらを一貫して使用することが基本となります。また、要素間の間隔や配置にも一定のルールを設け、視覚的なリズムを生み出すことが大切です。デザイン原則である「反復」(同じ要素を繰り返し使う)や「近接」(関連する要素を近くに配置する)を意識することで、視覚的なまとまりが生まれます。たとえ個人プロジェクトであっても、簡単なスタイルガイドを作成し、それに沿ってデザインを進めることが、統一感のある洗練されたデザインへの近道です。

見にくい文字組み

読みにくいフォントサイズ、行間、配置などが原因で、テキストが読みにくくなる問題と、タイポグラフィの基本を理解し、可読性を高める対策を解説します。

文字組み、すなわちタイポグラフィの問題は、デザインの可読性に直結します。フォントサイズが小さすぎたり、行間が詰まりすぎていたり、不適切なフォントを選択したりすると、テキストは非常に読みにくくなります。これは、デザインの第一印象を悪くするだけでなく、ユーザーが情報を理解することを妨げます。

可読性を高めるためには、まずデザインの表示環境(ウェブサイト、印刷物など)やターゲット読者層に適したフォントを選択することが重要です。本文用には、一般的に可読性の高いサンセリフ体やセリフ体が推奨されます。フォントサイズは、読者が快適に読める適切な大きさに設定し、本文の行間(行送り)は、フォントサイズの1.4倍から1.6倍程度を目安にすると、文字が重なりにくく読みやすくなります。また、1行あたりの文字数も、長すぎず短すぎないように調整することが、スムーズな読書体験につながります。テキストの配置は、左揃えが一般的に最も読みやすいとされています。これらのタイポグラフィの基本原則を理解し、適用することで、デザイン全体の質が大きく向上します。

デザインスキルを向上させるための学習方法

デザインの基本を習得した後は、さらなるスキルアップを目指し、実践的な学習ロードマップを歩むことが重要です。このセクションでは、デザイン制作に役立つリソースの活用法、ツールの選び方と使い方、そして自身の能力を効果的にアピールするためのポートフォリオ作成について掘り下げていきます。

参考になるWebサイトや書籍

デザイン学習を深めるためには、質の高い情報源にアクセスすることが不可欠です。以下のようなリソースを積極的に活用し、自身の知識と視野を広げましょう。

- デザインブログ・ニュースサイト: 最新のデザイン動向、トレンド、テクニックに関する情報を日々更新しており、インスピレーション源としても役立ちます。

- インスピレーションギャラリー: DribbbleやBehanceのようなプラットフォームでは、世界中のデザイナーの優れた作品を閲覧でき、具体的なデザインアイデアを得られます。

- 学習プラットフォーム・チュートリアル: UdemyやYouTubeなどには、特定のスキルやツールに特化した動画チュートリアルが豊富にあり、実践的な学習に適しています。

- 専門書籍: デザイン理論、歴史、特定の分野(タイポグラフィ、色彩理論など)について深く体系的に学びたい場合に有効です。

デザインツールの紹介

効果的なデザイン制作には、適切なツールの選択と習熟が欠かせません。目的に合わせて以下のようなツールを理解し、活用していくことが推奨されます。

- UI/UXデザインツール: Figma,Sketchなどが代表的で、ワイヤーフレーム作成からプロトタイピングまで、インターフェースデザインに特化しています。

- グラフィックデザインツール: Adobe Photoshopは写真編集やデジタルペイント、Adobe Illustratorはロゴやアイコンなどのベクターグラフィック作成に強力です。

- プロトタイピング・アニメーションツール: ProtoPieやAfter Effectsなどは、よりインタラクティブなプロトタイプやUIアニメーションを作成する際に活用できます。

- 初心者向けの選び方: まずは無料プランがあり、学習リソースが豊富なツール(例:Figma)から試すのがおすすめです。目的に合わせて、複数のツールを組み合わせることも一般的です。

ポートフォリオの作成

学習の成果を可視化し、自身のデザインスキルを外部に証明するためには、ポートフォリオの作成が極めて重要です。ポートフォリオは、単に作品を並べるだけでなく、プロジェクトの背景、課題、自身の思考プロセス、そして最終的な成果をストーリーとして伝える場となります。どのような作品を、どのような意図で、どのように制作したのかを明確に示し、採用担当者やクライアントにあなたのポテンシャルを理解してもらえるような構成を心がけましょう。

まとめ:デザインの基本をマスターして、表現力を高めよう

この記事では、デザインの基本原則と構成要素について学んできました。これらの知識は、あなたの作品をより魅力的で、意図した通りに伝えられるようにするための強力な基盤となります。デザインスキルを習得し、自信を持って表現できるようになることは、あなたのクリエイティブな旅において重要な一歩です。

デザインの基本を理解し、実践を続けることで、Webサイト、ポスター、その他の制作物において、あなたのアイデアやメッセージをより効果的に伝えることができるようになります。これにより、自己表現の幅が広がり、周囲からの評価も自然と向上していくでしょう。これからも学び続け、デザインの力を最大限に活用してください。