デザインの4原則とは?初心者でもわかる基本と実践テクニック

「デザインは難しい…」そう思っていませんか? デザインの基本原則を理解すれば、誰でも見やすく、相手に伝わるデザインを作ることができます。この記事では、デザインの4原則を初心者でも理解できるよう、わかりやすく解説。Webデザイン、資料作成、プレゼン資料作成など、様々な場面で活用できる実践的なテクニックを紹介します。この記事を読めば、デザインの基礎知識が身につき、あなたのデザインスキルが格段に向上するでしょう。

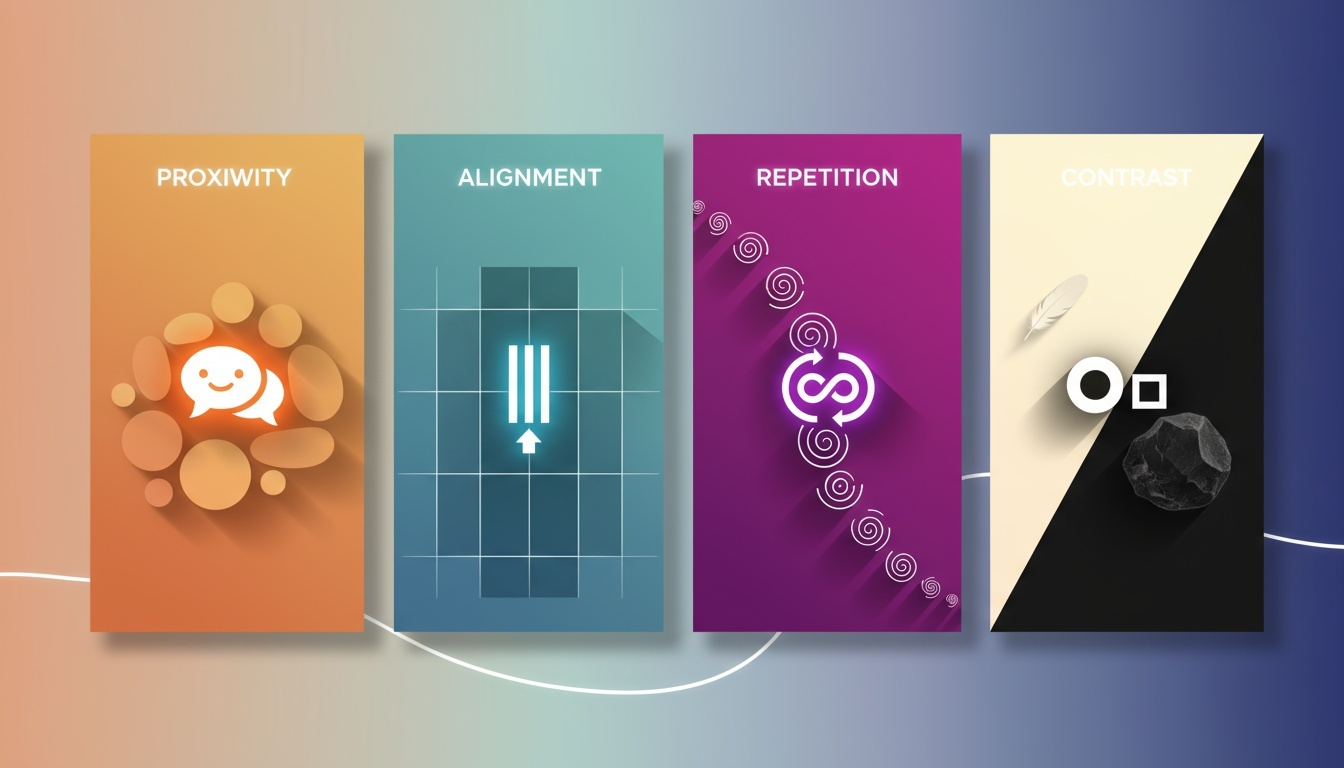

デザインの4原則とは?

この記事では、デザインの学習を始めたばかりの方々が、見やすく、伝わりやすいデザインを作成するために不可欠な「デザインの4原則」について解説します。Webサイト、資料、プレゼンテーションなど、あらゆる場面で応用できるこれらの原則を理解することで、デザインの基礎力が格段に向上します。ここでは、デザインの基本となる近接、整列、反復、対比の4つの原則について、それぞれの定義と役割を平易な言葉で掘り下げていきます。

デザインの4原則の定義

デザインの4原則とは、一般的に「近接(Proximity)」「整列(Alignment)」「反復(Repetition)」「対比(Contrast)」を指します。これらは、情報を整理し、視覚的な階層を作り出し、ユーザーに意図したメッセージを効果的に伝えるための基本的な指針となります。

近接は、関連する要素を近くに配置することで、それらが一つのグループであると認識させる原則です。これにより、情報のまとまりが明確になり、視覚的なノイズを減らすことができます。

整列は、要素を意図的に揃えることで、デザイン全体に秩序と統一感をもたらす原則です。左揃え、右揃え、中央揃えなどを効果的に使うことで、洗練された印象を与え、視線の流れをスムーズにします。

反復は、フォント、色、形状、スタイルなどのデザイン要素を意図的に繰り返すことで、デザイン全体に一貫性とブランドイメージを確立する原則です。これにより、ユーザーはデザインに安心感を覚え、ブランドへの信頼感を高めます。

対比は、異なる要素(例えば、文字の大きさ、色の濃淡、線の太さなど)を明確に区別させることで、要素の重要度を示し、視覚的な面白さやダイナミズムを生み出す原則です。これにより、ユーザーの注意を引きつけ、最も伝えたい情報が際立ちます。

これらの4つの原則は、単独で機能するだけでなく、互いに連携し合うことで、より強力なデザイン効果を発揮します。初心者でもこれらの基本を意識するだけで、デザインの質は大きく変わるでしょう。

なぜデザインの4原則が重要なのか?

デザインの世界には、見た目を整え、情報を効果的に伝えるための普遍的なルールが存在します。それが「デザインの4原則」です。近接、整列、反復、対比というこれらの原則は、デザインの基礎であり、あらゆるビジュアルコミュニケーションの土台となります。

これらの原則を理解し、意識的に活用することで、ごちゃごちゃした印象を与えがちなデザインを、すっきりと整理された、プロフェッショナルな見た目に変えることができます。単に「きれいな」デザインを作るだけでなく、「伝わる」デザイン、つまり受け手に意図したメッセージを正確に、そして心地よく届けるための強力な武器となるのです。初心者の方でも、これらの原則を学ぶことで、Webサイト、資料、プレゼンテーションなど、様々な場面で活用できる実践的なデザインスキルを身につけることができます。

4つのデザイン原則:基本を理解する

デザインの世界へようこそ!「見やすい」「伝わる」デザインを作成するために、ぜひ知っておきたい基本原則が4つあります。これらは「近接(Proximity)」「整列(Alignment)」「反復(Repetition)」「対比(Contrast)」と呼ばれ、頭文字をとって「CRAP(またはCARP)」原則とも呼ばれます。これらの原則を理解し、実践することで、Webサイト、資料、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でのデザインクオリティが格段に向上します。専門用語は避け、初心者の方にも分かりやすく、具体的な例を交えながら解説していきますので、一緒にデザインの基本をマスターしましょう。

近接:要素をグループ化する

デザインの基本原則の一つである「近接」は、見た目が整理され、情報が伝わりやすくなるための非常に重要な考え方です。これは、関連のある情報を近くにまとめ、関連のない情報を離して配置することで、情報のまとまりを視覚的に示すテクニックです。例えば、Webサイトで住所と電話番号をセットで表示したり、プレゼン資料で写真とその説明文を近くに配置したりする際に、この近接の原則が活かされています。この原則を理解し実践することで、読者は情報の構造を直感的に把握できるようになり、デザイン全体の分かりやすさが格段に向上します。

近接の原則の解説と効果

「近接」の原則とは、具体的にどのようなものでしょうか。これは、互いに関連性のある要素(テキスト、画像、アイコンなど)を物理的に近づけて配置することで、「これらの要素はセットである」ということを視覚的に伝える考え方です。逆に、関連性のない要素は意図的に離して配置することで、情報の区別を明確にします。

この原則を適用する最も大きな効果は、情報のグルーピングが容易になることです。例えば、名刺のデザインを考えてみましょう。氏名、役職、会社名、住所、電話番号、メールアドレスといった要素がありますが、これらをバラバラに配置するのではなく、氏名と役職を近くに、連絡先情報をまとめて配置することで、受け取った人は瞬時に誰がどのような連絡先を持っているのかを把握できます。

また、近接の原則は、デザインに秩序と構造をもたらします。要素がバラバラに配置されていると、どこから情報を読み取れば良いのか、何が重要なのかが分かりにくくなります。しかし、関連する要素を近くにまとめることで、自然な視線の流れが生まれ、情報の優先順位が明確になります。これにより、読者は迷うことなく、意図された順序で情報を理解できるようになるのです。

さらに、近接を意識することで、画面上に無駄な空白が減り、デザイン全体がより洗練された印象になります。ただし、要素を詰め込みすぎると窮屈な印象になるため、要素間の適切な余白(ホワイトスペース)を保つことも大切です。近接は、要素を「近づける」だけでなく、「適切な距離を置く」ことも含んだ、バランス感覚が求められる原則と言えるでしょう。

この原則を意識するだけで、Webサイトのナビゲーション、ブログ記事のレイアウト、プレゼンテーション資料のスライドなど、あらゆるデザインの質を向上させることができます。

整列:要素を揃える

デザインにおける「整列」は、要素をきれいに揃えることで、視覚的なまとまりと秩序を生み出す基本的な原則です。これは、情報を見やすく、理解しやすくするために不可欠なテクニックであり、Webサイト、資料、プレゼン資料など、あらゆるデザインでその効果を発揮します。要素がバラバラに配置されていると、見る人はどこから情報を追えば良いか迷ってしまい、デザイン全体の印象も悪くなりがちです。整列を意識するだけで、デザインは格段に洗練され、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

整列の原則の解説と効果

「整列」の原則とは、デザイン内のテキスト、画像、アイコンなどの要素の端や中心を、目に見えない線に沿って揃えることです。これにより、要素間に意図された関係性が生まれ、視覚的な一貫性と安定感が生まれます。

例えば、段落のテキストをすべて左端で揃える(左揃え)と、テキストの左端にきれいな直線ができ、文章全体がすっきりと整然と見えます。これは最も一般的で、読みやすい配置方法の一つです。同様に、画像やボタンなどの要素も、上下左右の端を揃えることで、デザイン全体に統一感が生まれます。

整列を効果的に使うことで、以下のようなメリットが得られます。

- 視覚的な秩序の創出: 要素がバラバラに配置されていると雑然とした印象を与えますが、整列させることで、どこに何があるかが一目でわかりやすくなります。

- 統一感と安定感: デザイン全体に一貫性が生まれ、落ち着いた、安定した印象を与えます。

- プロフェッショナルな印象: きちんと整列されたデザインは、細部まで配慮されているという印象を与え、信頼感を高めます。

- 情報伝達の効率化: どこに注目すべきか、どのように情報を追えば良いかが自然と理解できるようになり、メッセージが伝わりやすくなります。

具体的な例としては、Webサイトのヘッダーにあるナビゲーションメニューの各項目を同じ間隔で水平に並べたり、プレゼン資料で図形やテキストボックスの端を揃えて配置したりすることが挙げられます。これらの簡単な操作が、デザインの質を大きく向上させるのです。

反復:一貫性を持たせる

デザインにおける「反復」の原則は、デザイン全体に統一感とまとまりをもたらすための強力な手法です。これは、特定のフォントスタイル、色、形状、レイアウトパターンなどを意図的に繰り返し使用することで実現されます。一貫性のあるデザインは、ユーザーが情報をスムーズに理解するのを助け、ブランドの信頼性を高め、全体的なユーザー体験を向上させます。

反復の原則の解説と効果

「反復」とは、デザイン要素を意図的に繰り返し使うことです。例えば、ウェブサイト全体で同じフォントファミリーとサイズを使用したり、特定のボタンやアイコンに一貫した色使いを適用したりすることが挙げられます。また、見出しのスタイル、段落のインデント、箇条書きの形式などを統一することも反復にあたります。

この原則を適用する主な効果は、デザインに「一貫性」と「まとまり」が生まれることです。ユーザーは、繰り返し現れる要素からデザインの構造や意図を直感的に理解しやすくなります。例えば、常に同じ場所にあるナビゲーションメニューや、同じ色で強調される重要なボタンは、ユーザーの迷いを減らし、目的の情報や機能にたどり着きやすくします。

さらに、反復はブランドイメージの強化にも大きく貢献します。例えば、ある企業がコーポレートカラーをウェブサイトのヘッダー、ボタン、リンクなどに一貫して使用することで、ユーザーはその色を見ただけでその企業のサイトだと認識できるようになります。これにより、ブランドの認知度と記憶への定着率が高まります。

また、デザイン要素の繰り返しは、見ている人に安心感とプロフェッショナルな印象を与えます。バラバラなデザインは、未熟さや信頼性の欠如を連想させがちですが、統一感のあるデザインは、細部にまで配慮が行き届いているという印象を与え、ユーザーの信頼を得やすくなります。

具体的な例としては、プレゼンテーション資料作成時に、すべてのスライドで同じフォント、見出しスタイル、配色を使用するだけでも、資料全体が格段に見やすくなります。ウェブサイトであれば、カード型デザインのレイアウトや、フォーム入力欄のスタイルを統一することで、ユーザーは次に何をすべきか迷うことなく操作を進めることができるでしょう。このように、反復の原則は、単に見栄えを良くするだけでなく、使いやすさと信頼性を高めるための非常に重要なデザイン戦略なのです。

対比:メリハリをつける

デザインにおける「対比」とは、要素間に意図的に違いを持たせることで、視覚的な面白さや情報の重要度を際立たせるテクニックです。この原則を理解し活用することで、デザインにメリハリが生まれ、見る人の注意を引きつけ、メッセージをより効果的に伝えることができます。デザインの基本原則の一つである対比は、単調になりがちなレイアウトに生命を吹き込み、ユーザーの視線を自然に誘導する力を持っています。

対比の原則の解説と効果

対比の原則は、デザインにおける要素間の違いを明確にすることで、視覚的な階層を作り出し、情報を整理し、デザイン全体に活気をもたらすための基本的な考え方です。具体的には、サイズ、色、形状、タイポグラフィ(フォントの種類や太さ)、配置、余白などの違いを意図的に設けることで、対比を生み出します。

例えば、大きな見出しと小さな本文テキストを並べることで、どちらが重要かを一目で理解させることができます。また、鮮やかな色のボタンを落ち着いた背景の上に配置すれば、そのボタンがクリックすべき対象であることがすぐにわかります。形状においても、丸い要素と四角い要素を組み合わせることで、視覚的なリズムが生まれます。

対比を効果的に使うことで、デザインにダイナミズムが生まれ、単調さを防ぐことができます。さらに、最も伝えたい情報や、ユーザーに取ってほしい行動を際立たせることができるため、デザインの意図がより明確に伝わるようになります。これは、Webサイトのナビゲーション、プレゼンテーション資料のキーポイント、パンフレットのキャッチコピーなど、あらゆるデザイン場面で強力な武器となります。この原則を意識することで、デザインの「伝わりやすさ」が格段に向上します。

デザイン4原則の実践例:デザイン力を高めるには

これまでに解説してきたデザインの4原則(近接、整列、反復、対比)は、それぞれ単独でもデザインを改善する力を持っていますが、真価を発揮するのはこれらを組み合わせて活用したときです。デザイン力を飛躍的に高めるためには、これらの原則がどのように相互に作用し、一つのまとまったデザインとして機能するかを理解することが不可欠です。ここでは、実際のデザイン制作におけるこれらの原則の統合的な適用方法に焦点を当て、読者の皆さんが見やすく、伝わりやすいデザインを創り出すための実践的なアプローチを探ります。

実践例の導入と全体像

ここまでの4原則の解説を踏まえ、実際のデザイン制作においてこれらの原則をどのように統合的に活用し、デザイン全体の質を高めていくかについて解説します。実践への橋渡しとなるセクションです。デザインは、単に要素を配置する作業ではなく、これらの原則を意識的に適用することで、情報伝達の効率を高め、視覚的な魅力を向上させる戦略的なプロセスです。例えば、Webサイトのヘッダー部分をデザインする際、ロゴ、ナビゲーション、キャッチコピーといった関連する要素は近接の原則に従ってグループ化し、視覚的なまとまりを持たせます。同時に、これらの要素は整列の原則を用いて配置することで、洗練された印象を与え、ユーザーが迷うことなく情報を探せるようにします。さらに、Webサイト全体で一貫したフォントスタイルや配色を反復させることで、ブランドイメージを強化し、信頼性を高めることができます。そして、主要なコールトゥアクションボタンや重要なメッセージには、対比の原則を適用して目立たせることで、ユーザーの注意を引きつけ、目的の行動へと誘導します。このように、4原則を意識的に組み合わせることで、個々の要素が持つ意味合いが強化され、デザイン全体としてより強力なメッセージを伝えることが可能になります。このセクションでは、具体的なデザインシナリオを想定しながら、これらの原則がどのように連携し、視覚的な階層構造や情報伝達の明確さを生み出すのかを掘り下げていきます。

Webデザインでの活用

Webデザインの世界では、見た目の美しさだけでなく、使いやすさや情報の伝わりやすさも非常に重要です。そこで役立つのが、デザインの4原則(近接、整列、反復、対比)です。これらの原則をWebサイトに適用することで、ユーザーは情報をスムーズに理解し、快適な体験を得られるようになります。ここでは、具体的にWebサイトでどのようにこれらの原則が活用されているのかを見ていきましょう。

Webサイトにおける4原則の適用例

Webサイトのデザインにおいて、近接、整列、反復、対比の4原則は、ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させるために不可欠です。それぞれの原則がどのように適用され、どのような効果をもたらすのか、具体的な例とともに解説します。

近接(Proximity)

関連性の高い要素を近くに配置し、無関係な要素を離すことで、情報のグループ化を視覚的に明確にします。例えば、ECサイトで商品の画像、タイトル、価格、説明文、カートボタンといった一連の情報を一つのまとまりとして配置することで、ユーザーは関連情報を一目で把握できます。異なる商品ブロックの間には十分な余白を設けることで、各商品が独立した情報として認識されやすくなり、比較検討が容易になります。

整列(Alignment)

要素をきれいに揃えることは、デザインに秩序と洗練された印象を与えます。Webサイトのナビゲーションメニューやボタン、テキストブロックなどを左揃え、右揃え、中央揃えといった規則に従って配置することで、視覚的なノイズが減り、情報が整理されて見えます。例えば、ヘッダー部分のロゴ、メニュー項目、検索バーをきっちり左端に揃えるだけで、サイト全体が整然とした印象になります。

反復(Repetition)

ウェブサイト全体で特定のデザイン要素(フォント、色、ボタンの形状、アイコンのスタイルなど)を繰り返し使用することは、デザインの一貫性を保ち、ブランドイメージを強化します。ユーザーは、繰り返し現れるデザインパターンによって、サイトの操作方法や情報の種類を直感的に理解しやすくなります。例えば、サイト全体で常に同じ種類のフォントを使用し、見出しのスタイルやリンクの色を統一することで、ユーザーは迷うことなく情報を追うことができます。

対比(Contrast)

要素間に明確な違い(色、サイズ、太さ、形状など)を持たせることで、視覚的な階層を作り出し、ユーザーの注意を重要な情報に引きつけます。例えば、WebサイトのCTA(Call to Action)ボタンに、背景色とは対照的な鮮やかな色を使用し、他の要素よりも大きく表示することで、ユーザーに「ここをクリックしてほしい」という意図を強く伝えることができます。また、本文の文字色と背景色のコントラストを十分に確保することも、可読性を高める上で非常に重要です。

これらの4原則を意識的に適用することで、Webサイトは単に見栄えが良いだけでなく、ユーザーにとって理解しやすく、操作しやすい、心地よい体験を提供できるようになります。結果として、ユーザーの満足度向上はもちろん、サイトのコンバージョン率向上にも大きく貢献するでしょう。

資料作成での活用

デザインの4原則は、見た目が整っているだけでなく、情報が効果的に伝わる資料を作成する上で非常に強力な武器となります。プレゼンテーション資料、報告書、企画書など、ビジネスシーンで作成するあらゆる資料は、受け手に意図を正確に、そしてスムーズに伝えることが求められます。ここでは、これらの資料作成において、デザインの4原則(近接、整列、反復、対比)をどのように活用できるかを見ていきましょう。これらの原則を意識するだけで、資料の可読性や説得力が格段に向上します。

資料作成における4原則の適用例

プレゼンテーション資料、報告書、企画書といったビジネス資料において、デザインの4原則は情報の整理と伝達効率の向上に不可欠です。

まず、「近接」の原則は、関連する情報を物理的に近づけてグループ化することで、情報のまとまりを視覚的に示します。例えば、プレゼン資料のスライドで、あるトピックに関するタイトル、説明文、関連する図やグラフを近づけて配置することで、それらが一体となった情報であることを明確にできます。これにより、受け手は情報がどこからどこまでなのかを迷うことなく、スムーズに理解できるようになります。

次に、「整列」の原則は、要素をきれいに揃えることで、資料全体に秩序と洗練された印象を与えます。報告書の箇条書きで各項目の左端を揃えたり、企画書で各セクションのタイトルや説明文の配置を揃えたりするだけで、視覚的なノイズが減り、内容に集中しやすくなります。不揃いな配置は、意図せずとも雑然とした印象を与えがちですが、整列を意識することで、プロフェッショナルな印象を保つことができます。

「反復」の原則は、フォントの種類やサイズ、色、図形、レイアウトパターンなどを資料全体で一貫して使用することです。例えば、すべてのスライドで同じフォントファミリーを使用したり、重要な見出しには常に同じ色と太さを使ったりすることで、資料に統一感が生まれます。この一貫性は、受け手に安心感と信頼感を与え、ブランドイメージを強化する効果もあります。また、どこに何の情報があるかという構造を無意識のうちに理解しやすくさせます。

最後に、「対比」の原則は、要素間に明確な違いを持たせることで、重要な情報を強調し、視覚的な興味を引くために用いられます。例えば、スライドのタイトルを本文よりも大きく、太いフォントで表示したり、注意を促したい数値データに赤色をつけたりすることで、受け手の注意を効果的に誘導できます。対比をうまく使うことで、単調になりがちな資料にメリハリが生まれ、情報がより印象に残りやすくなります。

これらの4原則を意識的に適用することで、単に文字や図が並んでいるだけでなく、意図が明確に伝わり、読み手が理解しやすい、説得力のあるビジネス資料を作成することが可能になります。

その他のデザインへの応用

Webサイトやプレゼン資料だけでなく、デザインの4原則は、私たちが日常的に目にする様々なクリエイティブな分野で、その威力を発揮しています。ここでは、それらの応用例を見ていきましょう。

グラフィックデザイン等への応用例

デザインの4原則は、単にデジタルメディアに限定されるものではありません。ポスター、広告、パッケージ、そしてアプリケーションのインターフェースなど、多岐にわたる分野で、これらの原則は視覚的な調和と効果的な情報伝達のために不可欠な役割を果たしています。

ポスターやフライヤーなどのグラフィックデザインでは、近接の原則を用いて関連情報をまとめ、視線の流れを自然に誘導します。整列は、要素間に秩序をもたらし、洗練された印象を与えます。反復は、ブランドの一貫性を保つために、色やフォント、形状などの要素を繰り返し使用する際に効果的です。対比は、最も伝えたいメッセージや要素を強調するために、サイズ、色、タイポグラフィなどで差をつけることで、デザインにダイナミズムとインパクトを生み出します。

広告では、消費者の注意を素早く引き、メッセージを明確に伝えることが重要です。近接は、商品情報やコールトゥアクション(CTA)を効果的に配置するために使われます。整列されたレイアウトは、広告全体の信頼性とプロフェッショナリズムを高めます。反復されるロゴやブランドカラーは、認知度向上に貢献します。そして、対比によって、セール情報や製品の特長が際立ち、記憶に残りやすくなります。

商品が棚に並ぶ際に、消費者の目を引くパッケージデザインでも、4原則は活躍します。近接により製品情報や成分表示を整理し、消費者が理解しやすいように配置します。整列は、ブランドロゴや商品名、バーコードなどを美しく配置し、視覚的なまとまりを与えます。反復されるデザイン要素は、ブランドイメージを強化し、棚での視認性を高めます。対比は、製品の魅力を最大限に引き出すための配色や、重要な情報を強調するために用いられます。

アプリケーションやWebサービスのUIデザインにおいて、4原則はユーザーエクスペリエンス(UX)に直結します。近接は、関連するボタンや情報グループをまとめることで、ユーザーが直感的に操作できるようにします。整列された要素は、インターフェースに一貫性と使いやすさをもたらします。反復されるアイコンやボタンのデザインは、ユーザーが操作方法を学習するのを助け、一貫した体験を提供します。対比は、重要なアクションボタンやナビゲーション要素を際立たせ、ユーザーの迷いを減らし、目的の達成をスムーズにします。

これらの例からわかるように、デザインの4原則は、どのような媒体や目的のデザインであっても、見やすく、伝わりやすく、そして魅力的な成果物を作成するための普遍的な指針となるのです。

デザイン4原則を使いこなすためのヒント

デザインの基本である4原則(近接、整列、反復、対比)は、情報を整理し、視覚的な魅力を高めるための強力なツールです。しかし、これらの原則をただ適用するだけでは、デザインのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。この記事では、これらの原則をより深く理解し、日々のデザインワーク(Webサイト、資料、プレゼンテーションなど)で効果的に活用するための実践的なヒントと、デザインスキルを継続的に磨くための考え方をご紹介します。初心者の方でもすぐに取り組める具体的なアドバイスを通じて、あなたのデザインを「見やすく、伝わる」レベルへと引き上げるお手伝いをします。

実践的なヒントとアドバイス

デザインの4原則は、単にレイアウトに当てはめるためのルールではありません。それらを真に使いこなすためには、デザインプロセス全体を通して意識を高く保つことが重要です。まず、「なぜこの原則を使うのか」という目的を常に自問自答しましょう。例えば、近接原則を用いることで、関連情報がひとまとまりに見え、ユーザーが情報を理解しやすくなる、といった具体的な効果を意識することで、より意図を持ったデザインが可能になります。

次に、他者の優れたデザインを積極的に分析する習慣をつけましょう。なぜそのデザインが見やすいのか、どのような原則が使われているのかを考察することは、自身のスキルアップに直結します。また、完璧を目指すのではなく、まずは手を動かし、様々なレイアウトや配色を試してみる「試行錯誤」が大切です。最初はうまくいかなくても、それが学びとなります。

さらに、デザインは一人で完結するものではありません。同僚や友人にデザインを見てもらい、率直なフィードバックを求めることも、客観的な視点を得る上で非常に有効です。デザインの目的、つまり「誰に何を伝えたいのか」を常に明確にし、その達成のために4原則をどのように活用できるかを考えることで、デザインはより戦略的で効果的なものへと昇華します。これらの実践的なアプローチを通じて、あなたのデザインスキルは着実に向上していくはずです。

意識すべきポイント

デザインの基本原則を理解することは、見やすく、伝わりやすいデザインを作成するための第一歩です。特に、近接、整列、反復、対比といった4つの原則を意識して作業を進めることで、デザインの質は格段に向上します。これらの原則は、Webサイト、プレゼン資料、パンフレットなど、あらゆるデザイン制作において応用可能です。しかし、原則を知っているだけでは不十分であり、実際のデザイン作業でどのように落とし込み、どのような点に注意すべきかを知ることが重要です。ここでは、デザイン作業中に常に意識しておきたい、実践的なポイントをいくつかご紹介します。

デザイン作業で意識すべき重要点

デザインを制作する際、4つの基本原則(近接、整列、反復、対比)を効果的に適用するためには、いくつかの重要なポイントを常に念頭に置く必要があります。これらを意識することで、デザインの意図が明確になり、受け手に正しく情報が伝わるようになります。

まず、「統一感の維持」です。これは反復の原則と深く関連しており、フォントの種類、サイズ、色、ボタンのデザイン、アイコンのスタイルなど、デザイン全体で使用する要素のスタイルを統一することが重要です。一貫性のあるデザインは、視覚的なノイズを減らし、ユーザーに安心感とプロフェッショナルな印象を与えます。例えば、ウェブサイト全体で同じフォントファミリーを使用したり、ボタンの色や形を統一したりすることで、まとまりのあるデザインになります。

次に、「意図を持った配置」を心がけましょう。これは近接と整列の原則に直結します。関連する情報は近くに配置し(近接)、要素はグリッド線などを利用してきれいに揃える(整列)ことで、情報の構造が明確になります。要素を無造作に配置すると、どこから見れば良いか分からなくなり、読者は混乱します。例えば、住所と電話番号はセットで表示し、それらをページの端に揃えるといった工夫がこれにあたります。

さらに、「メリハリをつける」ことも不可欠です。これは対比の原則を応用した考え方で、デザインに強弱をつけることで、情報の重要度を視覚的に示します。例えば、見出しを本文よりも大きく太くしたり、重要なボタンを目立つ色にしたりすることで、ユーザーの注意を引きつけ、スムーズに情報へ誘導できます。すべての要素が同じように目立とうとすると、かえって何も目立たなくなってしまいます。

また、「余白(ホワイトスペース)を効果的に活用する」ことも忘れてはなりません。余白は単なる「何もない空間」ではなく、要素を区切り、視線誘導を助け、デザインに呼吸を与えます。近接、整列、対比といった原則を適用する際にも、適切な余白はそれらの効果を最大限に引き出します。要素が密集しすぎているデザインは窮屈に見えがちですが、余白を設けることで、洗練され、情報が整理されている印象を与えます。

最後に、「ターゲットと目的を常に意識する」ことです。誰に、何を伝えたいのかが明確であれば、どの要素を強調すべきか、どのようなトーンで表現すべきかが定まります。デザインの4原則は、その目的を達成するための手段です。これらの原則を、デザインの目的やターゲット層に合わせて柔軟に適用していくことが、最も重要と言えるでしょう。

よくある間違いとその対策

デザインの4原則(近接、整列、反復、対比)は、見やすく伝わるデザインを作成するための強力なツールですが、初心者がこれらの原則を適用する際に陥りやすい間違いも存在します。これらの間違いを理解し、適切な対策を講じることで、デザインの質を大きく向上させることができます。このセクションでは、各原則におけるよくある間違いと、それを回避するための具体的な方法を解説します。

間違い例と具体的な対策

デザインの4原則を実践する上で、初心者がよく犯してしまう間違いとその解決策を、原則ごとに比較表形式でまとめました。これらのポイントを押さえることで、より洗練されたレイアウトを作成するための実践的なヒントを得られるでしょう。

| 原則 | よくある間違い | 対策 |

|---|---|---|

| 近接 (Proximity) | 関係のない要素が近くに配置されている、または関係のある要素が離れすぎている。これにより、情報のまとまりが不明瞭になり、視覚的な混乱を招きます。 | 関係のある情報はグループ化し、まとまりを持たせます。要素間の余白を調整し、関連性の強さに応じて距離を置くことで、情報の構造を明確にします。 |

| 整列 (Alignment) | 要素がページ上で無秩序に配置され、一貫性のない配置が散見される。これにより、デザイン全体が雑然とした印象になり、プロフェッショナルさに欠けます。 | すべての要素を左揃え、右揃え、中央揃えなどの基準線に沿って配置します。グリッドシステムを活用すると、より効率的で一貫性のある整列が可能です。 |

| 反復 (Repetition) | フォント、色、形状、余白などのデザイン要素に一貫性がなく、デザイン全体に統一感が生まれない。 | 特定のフォントスタイル、色、アイコン、レイアウトパターンなどをデザイン全体で繰り返し使用します。これにより、デザインに一体感が生まれ、ブランドイメージも強化されます。 |

| 対比 (Contrast) | 要素間の違いが少なく、重要な情報が埋もれてしまう。すべての要素が同じように見えるため、視覚的な階層が作られず、どこに注目すべきかが分かりにくくなります。 | 文字の大きさ、太さ、色、形状などを意図的に変化させ、要素間に明確な違いを生み出します。これにより、視覚的な興味を引きつけ、情報の重要度を効果的に伝えることができます。 |

まとめ:デザインの4原則を理解し、デザインスキルを向上させよう

この記事では、デザインの4原則である近接、整列、反復、対比について、その基本から実践的な活用法までを掘り下げてきました。これらの原則を理解し、日々のデザイン業務に取り入れることで、見た目が整い、情報が効果的に伝わる、より洗練されたデザインを作成できるようになります。Webサイト、プレゼンテーション資料、ドキュメント作成など、どのような媒体であっても、これらの基本原則はデザインの質を大きく左右します。ぜひ、今回学んだ知識を自信を持って活用し、デザインの可能性を広げていきましょう。

記事のまとめと今後のステップ

この記事全体を通して、デザインの4原則、すなわち「近接(Proximity)」、「整列(Alignment)」、「反復(Repetition)」、「対比(Contrast)」の重要性とその具体的な使い方について解説してきました。近接は関連する要素をまとめ、情報のグループ化を助け、視覚的なまとまりを生み出します。整列は、要素をきれいに並べることで、洗練された印象を与え、視線の流れをスムーズにします。反復は、フォント、色、形状などのデザイン要素を繰り返し使用することで、ブランドの一貫性を保ち、統一感のあるデザインを作り出します。そして対比は、要素間の違いを強調することで、重要な情報を際立たせ、視覚的な興味を引きます。

これらの原則は、単なる理論ではなく、日々のデザイン作業にすぐに活かせる実践的なツールです。Webデザインのレイアウトを考えるとき、プレゼンテーション資料で情報を整理するとき、あるいは日々の業務で作成するドキュメントの見た目を改善したいときなど、あらゆる場面でこれらの原則を意識してみてください。例えば、関連するテキストと画像は近づけて配置する(近接)、テキストの左端を揃える(整列)、ブランドカラーを繰り返し使う(反復)、見出しと本文のフォントサイズに差をつける(対比)といった具合です。

デザインスキルは一度学んだら終わりではありません。今回学んだ4原則を意識しながら、実際に手を動かし、様々なデザインを試してみることが最も重要です。他の優れたデザインを参考にし、なぜそれが効果的なのかを4原則に照らし合わせて分析するのも良い学習方法です。さらに、デザインに関する書籍を読んだり、オンラインコースを受講したりするなど、継続的に新しい知識やテクニックを吸収していくことで、あなたのデザインはさらに磨かれていくでしょう。

デザインの4原則をマスターすることは、見やすく、伝わりやすいデザインを作成するための確かな第一歩です。これらの原則を羅針盤として、自信を持ってデザインの世界を探求し、あなたのクリエイティビティを最大限に発揮してください。あなたのデザインが、より多くの人々に価値を届けられることを願っています。